Flaumig wie eine frittierte Wolke, zart süß, kuschelig warm, mit einem Herz aus erfrischend säuerlicher Marillenmarmelade. Ein frischgebackener Krapfen gehört zu den größten Genüssen dieser Welt. Seine umwerfende Köstlichkeit gibt uns noch eine vage Idee davon, was für ein edles Luxusprodukt er lange war.

TEXT: TOBIAS MÜLLER

Krapfenteig wird nicht mit urigem Sauerteig, sondern mit Bäckerhefe vergoren, was ihn zu seiner unglaublichen Fluffigkeit und Größe aufgehen lässt; er wird aus rein weißem, proteinreichem Weizenmehl gebacken, für viele Jahrhunderte der Stoff, aus dem meist unerfüllte Backträume waren; in seinem Teig werden Eier, Zucker und Butter gemischt, Produkte direkt aus dem Schlaraffenland; er wird in bestem Fett schwimmend ausgebacken, für unsere Vorfahren ein saisonales, höchst wertvolles Gut; und als ob das alles nicht genug wäre, wird er noch mit feinster Marmelade gefüllt und Staubzucker gepudert. Wer heute in einen flaumig-süßen, frischen Krapfen beißt, der genießt den Höhepunkt der Krönung, von vielen Tausend Jahren Menschheits- und Backgeschichte.

Die Saison des Krapfens war traditionell der Winter, die kalte Zeit des Jahres, wenn die Schweine geschlachtet und die Schmalztöpfe endlich wieder voll wurden. Besonders wichtig – spirituell, aber auch ganz einfach körperlich – war dieser schweinische Genuss im Karneval, den Wochen vor der Fastenzeit, in denen dann 40 Tage tierische Produkte verboten waren. Der Krapfen war damit eine Art von zweitem, tierischem Erntedankfest, ein Feiern des Lebens, ein Leben des Genusses – und daher eine hohe Festtagsspeise. Bis heute wird er in ländlichen Gegenden zu wichtigen Anlässen wie Weihnachten, Hochzeiten oder Leichenschmäusen serviert.

Schneeweißes Mehl, reine Bäckerhefe, edle Butter, Eier, Zucker und Marillenmarmelade: Der Krapfen ist so etwas wie der Höhepunkt in zehntausend Jahren menschlicher Backgeschichte.

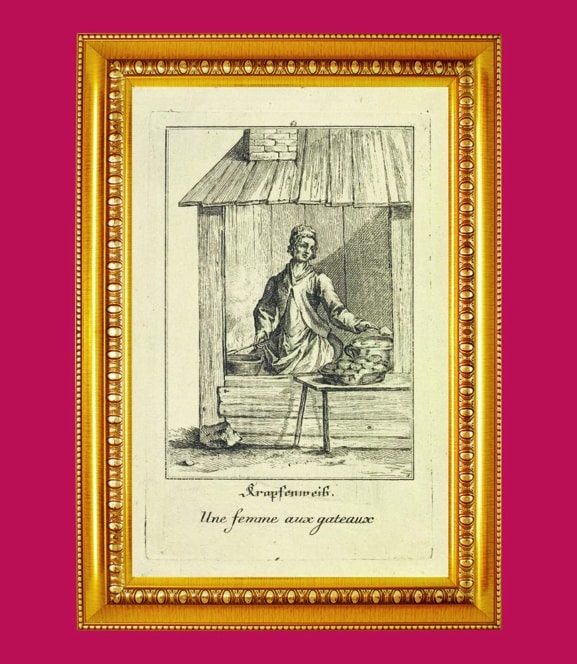

„Krapfenweiber“ waren einst ein fixer Bestandteil des Wiener Straßenlebens.

Großvater Bauernkrapfen, der noch etwas ungehobelte Vorläufer des Faschingskrapfens.

Cousin Churro, ein in ganz Lateinamerika beliebtes schlangenförmiges Schmalzgebäck, das in diverse süße Saucen gedippt wird.

Das Weltreich des Schmalzgebäcks

Das ist nicht nur bei uns in Mitteleuropa so – der Krapfen und seine Verwandten sind eine der großen Konstanten dieser Welt. Es gibt kaum eine große Esskultur, die ihre Feste nicht mit Schmalzgebäck begeht. Die früheste Form dürften kleine frittierte Teigkügelchen gewesen sein, die dann mit Honig oder anderen süßen Sirupen übergossen wurden. Sie tauchen erstmals im antiken Persien auf, wurden dann im mittelalterlichen Bagdad so richtig populär und leben bis heute weiter, etwa in den indischen Jalebis, den arabischen Struffoli oder den süditalienischen Zalabias. Erstere werden gern im Ramadan zum Fastenbrechen gegessen, Letztere sind eine klassische neapolitanische Karnevalsspezialität.

In Mexiko (und dem Rest Lateinamerikas) werden gern Churros geschlemmt, etwa fingerdicke Teigwürste, die ins heiße Schmalz gepresst und dann in Kondensmilch, Kakaocreme und andere süße Töpfe gedippt werden. In den USA regiert der Donut, der von den sogenannten Oliebollen oder Oliekoeken (Ölbälle und Ölkuchen) niederländischer Einwanderer abstammt, in Schmalz frittierte Teigkugeln, die sie vor allem um die Weihnachtszeit genossen. Erstmals in New York 1809 schriftlich erwähnt, verbreiteten sie sich schnell in den ganzen USA, spätestens um die Mitte des 19. Jahrhunderts gab es sie dann nicht nur in Kugelform, sondern auch mit dem heute charakteristischen Loch.

Das häufigste Schmalzgebäck der Welt wiederum kennt bei uns kaum einer: Es kommt aus China. Dort werden jeden Morgen hunderte Millionen Youtiao gebacken, Hefeteigstangen, die zum Frühstück in süße oder salzige Sojamilch gedippt oder in Scheiben geschnitten in Reissuppe genossen werden. Rezepte für frittierten Teig (allerdings noch unvergoren, ohne Hefe) stehen bereits im Apicius, dem spätrömischen Kochbuch aus dem vierten Jahrhundert und damit in der ältesten Rezeptsammlung der westlichen Welt.

Der Krapfen selbst ist etwas jünger, aber auch schon erstaunlich alt: Im heutigen Österreich wird er erstmals im neunten Jahrhundert erwähnt, in deutschen Kochbüchern taucht er spätestens ab dem 14. Jahrhundert auf. Wobei wir uns diese Krapfen nicht ganz so vorstellen dürfen wie unsere moderne Köstlichkeit. Die allermeiste Zeit ihrer sehr langen Geschichte wurden Krapfen, wie jedes Brot, aus Sauerteig gebacken, und aus Mehl, das alles andere als weiß war. Auf dem Land konnte sich kaum jemand Weizenmehl, schon gar nicht weißes, leisten. Sie waren daher deutlich weniger flaumig, flacher und geschmacksintensiver. Sie waren nicht gefüllt, sondern wurden wahrscheinlich in süße Saucen aus eingekochten Früchten gedippt, etwa Powidl oder Apfelbutter – Zucker war bis weit ins 19. Jahrhundert viel zu teuer.

Und mindestens so oft wurden sie mit würzigen Speisen serviert, etwa Fleisch oder Sauerkraut. In manchen alpinen Gegenden ist das bis heute üblich. Die Variante aus herrlich flaumigem Teig, verschwenderisch mit süßer Marmelade oder anderen Cremen gefüllt, ist ein Kind der reichen Großstadt – und besonders Wien als Kaiser- und Residenzstadt hat maßgeblich zu seiner Entwicklung und Verbreitung beigetragen. Die Stadt war spätestens ab dem 18. Jahrhundert weltweit für ihr feines Gebäck bekannt und berühmt, auch deswegen, weil aus der pannonischen Tiefebene immer schon einer der besten Weizen kam (und bis heute kommt). In diesem Backparadies hat der Krapfen von jeher einen besonderen Platz im Herzen der Wiener eingenommen.

Auf Wiens Straßen wurden die Objekte der Begierde frisch frittiert von sogenannten Krapfenweibern verkauft, die obere Gesellschaft veranstaltete regelmäßig „Krapfenschießen“, und der Kaiser selbst ließ die Köstlichkeit verteilen, wenn er sich die Gunst seiner Untertanen sichern wollte: Leopold II. etwa schenkte 1790 den Wienern zweitausend Krapfen (und außerdem einige Tonnen Brot, Schinken und gebratenes Kalb), um ein erfolgreiches Regierungsgeschäft zu feiern. Im Wien des Biedermeiers wurde von einem besonders attraktiven Mädchen gern gesagt, es sei „schön wie ein Krapfen“, und wenn sich Mann und Frau einen Krapfen teilten, dann galt das als intimes Symbol der Verlobung (was wohl auch daran lag, dass Krapfen vergleichsweise teuer waren und ihr Kauf daher ein besonderer Liebesbeweis).

Der weiße Ring in der Mitte des Krapfens galt übrigens nicht nur als appetitlich, sondern als Qualitätsmerkmal: Er zeigte,dass der Teig leicht und luftig genug war, um im heißen Fett zu schwimmen und nicht unterzugehen. Spätestens mit dem Wiener Kongress wurde der Wiener Faschingskrapfen dann zu einem internationalen Star: Im Kongressjahr 1815 sollen während der Ballsaison an die 15 Millionen Stück verspeist worden sein – gemessen an der damaligen Bevölkerung immerhin 300 Stück pro Wiener und Wienerin. Bis heute wird der Wiener Faschingskrapfen in halb Europa kopiert – in Italien, einst Teil des Habsburgerreiches, ist sogar der deutsche Name geblieben: „Graffa“ wird dort diverses Hefeschmalzgebäck oft genannt.

Wiener Hefe, gut wie nie

Es sollte aber auch nach diesem wichtigen Ereignis noch einige Jahrzehnte dauern, bis der Wiener Krapfen seine endgültige heutige Form erhielt. 1850 entwickelten Adolf Ignaz Mautner und Julius Reininghaus hier ein Verfahren zur industriellen Herstellung reiner Backhefe. Der Prozess revolutionierte das Backen und ging um die Welt, weil er es ermöglichte, viel effizientere Hefen zu züchten. Die Wiener Backkunst – und mit ihr die Krapfen – erreichten bis dahin unbekannte Größe.

Heute werden Krapfen meist in Pflanzenfett statt Schmalz gebacken, weil sich sowohl Ernährungsgewohnheiten als auch Geschmack gewandelt haben. Manch Connaisseur schwört aber weiterhin auf Schmalz: Es gibt dem Krapfen eine geschmackliche Kraft, ein subtil animalisch-umamiges Aroma, das seine Süße zu ungeahnter Köstlichkeit hebt. Bei allem Weltruhm und Nachahmern: So wie das Schnitzel schmeckt er immer noch am besten in Wien, und da besonders gut in der Bäckerei Ströck – immerhin hat Philipp Ströck, der aktuelle Bäckermeister, sogar seine Meisterarbeit über Krapfen geschrieben. Das Ergebnis gibt es nicht nur in der ganzen Stadt, sondern auch das ganze Jahr zu kosten. Auf den kommenden Seiten zeigen wir Ihnen exklusiv, wie die Köstlichkeit dort entsteht.

Das häufigste Schmalzgebäck der Welt ist wohl das chinesische Youtiao, das in China zum Frühstück genossen wird, etwa gedippt in Sojamilch.

Der amerikanische Donut geht auf die niederländischen Oliebollen (Ölball) zurück, die mit Einwanderern nach New York kamen.

Eine Pfanne Glück: frische Krapfen, in Schmalz herausgebacken.